二人とも立ち止まり、スマホの画面を見つめた。不気味なメッセージの下には、おそらくアプリをダウンロードするためのリンクがあった。ソフィアはそれを開こうとした。

「待って、それは安全なの?」

「パパ、今はマルウェアの心配をしている場合じゃないよ。」

ソフィアがアプリをクリックすると、画面に回転するホイールが現れ、すぐにページがダウンロードされ、6人用のポーカーテーブルが表示された。右下の席に1,000チップのスタックが現れ、ソフィアのアバターとスクリーンネーム「Capitalgurl」が表示された。

「誰がこれをやっているの?」と彼女は尋ねた。

「まあ、シルヴァナじゃないだろう。彼女は警察の車の後部座席にいるんだから!」とイヴァンは言った。

「彼女の携帯は取り上げられたの?」

二人ともその答えを確信しておらず、廊下をざっと見渡しても見つからなかった。ソフィアは父親にリンクを受け入れて自分の席に座るように言った。彼はそうして、画面の左下に「DaddyCool」として現れた。彼の顔には無表情な笑みが浮かんだ。

「じゃあ、私たちはここでスマホを使ってポーカーをするのを待って、ジョルジを殺した同じ人に殺されるのを待つのか?」と彼は言った。「そんなの嫌だ。」

「待って、何て言ったの?」

「何?」

「今言ったじゃない。私たちの携帯電話の位置情報を基に、彼らが私たちを見つけに来るって。ちょっと考えたんだけど、ジョルジの持ち物は返してもらったの?」

「ああ、箱に入れて渡されたよ。正直言って、ソフィア、その中を見るのは耐えられない。」

「見なきゃいけないと思う。」彼女はジョルジの携帯電話を探すアプリにログインしながら言った。

箱の中には、突然亡くなった人のポケットに入っているような物が詰まっていた。ジョルジの財布には運転免許証、写真付きID、そして少額の紙幣が入っていたが、期待していた金額はなかった。

「もし彼が逃げていたなら、これでは遠くに行けなかっただろう。」ソフィアは言った。イヴァンはうなずいた。

財布の隣には二つのパスポートがあった。二人はそれぞれ一つずつ開いた。ソフィアはジョルジの写真ページを開き、写真付きIDと同じ写真を見て涙ぐんだ。

父親はもう一つのパスポートのページを娘に向けて開いた。

「エレナ。」彼女は言った。「彼らは出かけるつもりだったんだ。」

「誰かがそれを阻止したんだ。」

ソフィアの携帯電話から音が鳴った。同じ音がイヴァンの携帯からも聞こえた。

「あと四人がテーブルに参加したわ。」ソフィアは言った。彼女は画面を父親に見せた。確かに四人のプレイヤーが席を埋めていた。彼らの名前は「TrimTra1l」、「L3atherOne」、「SerferDude」、そして「Georg1」だった。

「まあ、Serfはそのうちの一人だろうな。」イヴァンは言った。

ソフィアは携帯電話を見た。ジョルジの携帯が電話の位置情報アプリに表示された。

「ジョルジは街の東にいるって書いてあるわ。」ソフィアは言った。「修道院を過ぎて、サッカー場を過ぎて。川だ。彼の遺体が見つかった場所だ。」

彼はソフィアを家から連れ出し、車に乗り込んだ。彼は家をロックし、車を走らせた。

「レザー。それはディミタールに違いない。でも、レザーをいつも着ていたのはジョルジだった。」

「誰かがディミタールがポーカーナイトに彼のジャケットを着ていたことを知っているんだ。」

「ピーター・サーフのような誰か?」

「かもしれない。」

イヴァン・アンジェロフは、妻の無実と状況が悪化しないことを確信していたが、ソフィアと一緒に家に帰ったとき、その仮面は崩れ落ちていた。それはまるでバストフラッシュドローのように。

* * *

彼らはジョルジの携帯の位置に向かって車を飛ばした。イスカル川は谷底から見える山の基部を流れる激流だった。

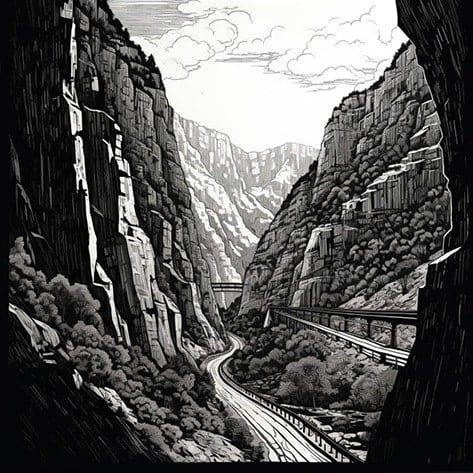

「誰かが上にいるのが見えるわ。」ソフィアは言った。イヴァンが駐車スペースに車を止めると、彼女は山頂を指さした。イスカル峡谷が彼らの上にそびえ立ち、空高くまで伸びていた。

「千フィートはあるわね。」ソフィアは言った。彼女は首を伸ばして見上げた。彼女はもともと背が低かったが、雲に覆われた頂上は彼女が立っている場所からはるか遠くに感じられた。

「実際には980フィートだ。」イヴァンは言った。彼は車の鍵をポケットに入れた。峡谷自体は何マイルも続いており、彼らが合理的に見積もることができる以上に広がっていた。

「ここに来たのは何年ぶりだろう、パパ。」

「君たちが子供の頃以来だ。」イヴァンは言った。彼の声は夕暮れの霧の中で揺れていた。「それは国をつなぐ蜘蛛の巣のようなものだ。首都と国内の他の都市をすべてつなぐんだ。」彼らは西向きの岩壁を見上げた。それはほぼ垂直にそびえ立っていた。右側には、頂上に向かって北に曲がるはるかに緩やかな道があった。彼らは唯一の道路から接近していたが、遠くには鉄道が見え、イスカル峡谷を通る鉄の道が続いていた。

峡谷自体は恐ろしかった。ジョルジはその底で亡くなったが、彼が落下して死んだとは考えられなかった。彼の体には傷がなかったからだ。彼らは彼が溺死したとも思っていなかった。彼はどうやって死んだのだろう?

彼らは慎重に道を登り、すぐに頂上にいる人物を見つけた。近づくにつれて、その人物は簡単に見分けがついた。暗い服、滑らかな髪、怒りに満ちた表情の男だった。彼はもう隠す理由がなかった。

ディミタールは彼らが到着すると、少なくとも頂上から300フィートの地点で二人を迎えた。彼らは皆、谷の壁を見下ろした。石灰岩の岩肌は、夕方の金属的な輝きで稲妻のように刻まれていた。

「ここで何をしているの、ディミタール?」ソフィアは尋ねた。ディミタールはレザージャケットを着ていた。遠くから見ると、彼は簡単にジョルジと間違えられたかもしれない。

「招待状を受け取ったんだ。」彼は言った。「ジョルジからのポーカーゲームの招待だ。イヴァン、君が送ったのかと思った。」

「俺が?なぜ俺が送るんだ?」イヴァンはその提案に激怒して尋ねた。彼の頬は赤くなり、拳を握りしめた。

「俺をここに呼び出すためだ。君と君の妻が、」彼はその言葉を吐き捨てるように言った、「俺とエレナを始末しようとしているのかと思った。」

「エレナのことを知っているの?」ソフィアは尋ねた。

「ナイトクラブに行ったんだ。エレナが救急車に乗せられているのを見た。ケータリング会社から注文を変更して節約する方法を提案する電話を受けたんだ。倉庫に行ったが、彼らは電話をかけていないと言った。戻ってきたら、彼女が連れて行かれるのを見た。それからこのメッセージを受け取ったんだ。」

アプリは、ディミタールが呼び出したかのように起動した。最初のハンドが配られていた。ソフィアは電話を取り、ディミタールが画面に触れていないことを確認した。三人はデジタルディーラーがテーブルにカードを配るのを見守った。ディミタールはポケットエースを持っていた。彼らはそれぞれ1,000のスタートチップを持ち、ブラインドは50/100だった。それは運任せのゲームだった。ソフィアとイヴァンも自分の携帯を取り出した。

「アプリは、ジョルジが誰かを知りたければ勝たなければならないと言っていた?」ディミタールは言った。

「違う、ジョルジを殺したのが誰かを知るために。」ソフィアは言った。

「俺はクイーンナインのスーテッドだ。」イヴァンは言った。「フォールドする。」

「待って。」ソフィアは言った。「私はポケットキングを持っている。ディミタールが犯人でないと分かっているなら、彼にチップを渡してもいい。そうすれば、彼がこの背後にいる誰かを倒す最良のチャンスを持つことになる。ブラインドを見て。彼が三倍のチップを持てば、私たちの中で最も勝つ可能性が高い。」

「確かにそうだ。でも、もし彼が背後にいるなら?それはコンピュータプログラムかもしれない。君が自分にエースを配ったのかもしれない。」

「もし君を殺すつもりなら、武器を持ってきただろう?」ディミタールは尋ねた。「ソフィアの言う通りだ。三倍のチップを持てば、俺が勝つはずだ。それから君の息子を殺したのが誰かを見つけることができる。」

彼らは同意し、タイマーが切れる前にソフィアはレイズし、イヴァンはオールインした。ディミタールとソフィアはそれをコールし、ハンドが公開された。8ハイのフロップはイヴァンの勝つ可能性をほぼ消し去り、フロップ後にはほぼドローイングデッドだった。ターンでキングが出たことで状況は一変した。

「ごめんなさい。」ソフィアは言ったが、他の二人は首を振った。

そしてリバーでエースが出た。

「L3atherOne」、つまりディミタールがチップを持っていた。3,000のポットがディミタールの席に移動し、ソフィアとイヴァンは両方とも排除された。

ソフィアは安堵の表情で電話から目を離し、山の麓に車が停まるのを見た。運転席からピーター・サーフが降りてきた。彼は山を見上げ、携帯電話を前に差し出した。彼は車に戻り、三人に向かって指を指した。突然、彼は車の中で何かを失い、それを取り戻そうと車内に飛び込んだ。

1分が経ち、彼が車から出てきたとき、片手に携帯電話、もう片手に銃を持っていた。

彼は後部座席の人物に合図し、ドアを開けた。サスキアは手首を後ろで縛られ、ほとんど転がるように車から出てきた。サーフは彼女の髪を掴み、半ば引きずり、半ば引っ張って、他の三人がいる頂上に向かわせた。彼はサスキアをソフィアの方に投げつけた。彼女は胸にバッグを抱えたまま倒れ込んだ。彼女はそれを盾のようにしっかりと抱きしめた。

「彼女の口を塞いでいるものを取るな。」彼はソフィアに向かって銃を指しながら吠えた。「誰も動くな。」

四人は彼の影に怯え、ピーター・サーフの存在で空の光が消えるように感じた。彼の全身は怒りで歪んでおり、首の静脈が浮き出て、顔は赤くなっていた。

彼の携帯電話が鳴ったが、彼は無視した。

「髪を切りに行ったんだ。彼女が携帯でポーカーをしているのを見つけた…そして君たち全員がそこにいた。」彼は怒鳴った。「自分でプレイしようかと思ったが、招待を受けた。でも、君たちがどこにいるかを見つけることにした。」

ピーター・サーフは一瞬黙り、風が彼らの周りを吹き荒れた。そして再び話し始めた。

「君たちを探していたんだ…ジョルジ。」